月経は、ほとんどの女性が経験するものです。女性は、月経が起こるために妊娠できます。しかし、月経があるゆえに、体の不調も起こりやすくなります。そして、自分の体に起こることであるにも関わらず、女性の大半は月経についての知識がありません。

そこで今回は、月経について基本的なことを解説します。

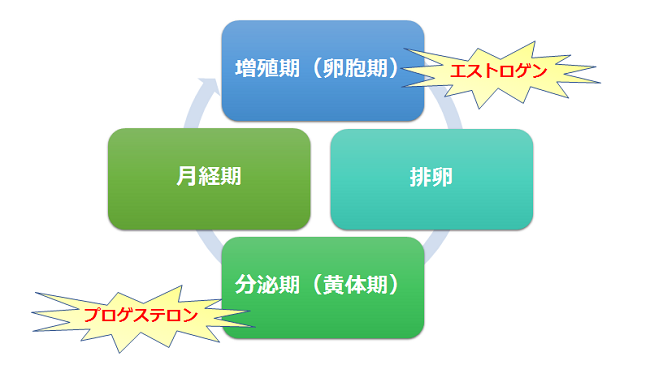

月経のサイクル

月経とは、約1カ月の間隔で起こって数日で止まる、子宮からの定期的な出血のことを言います。一般的には「生理」と呼ばれているものです。そして、この1カ月のサイクルによって、体でさまざまな変化が起こります。

月経には、「増殖期(卵胞期)」「分泌期(黄体期)」「月経期」の3つの時期があります。増殖期は、「エストロゲン」という女性ホルモンの影響で、子宮の内側を覆っている「子宮内膜」が増殖・肥厚します。

子宮内膜は、受精卵にとってのベッドの役割をしており、受精卵が着床する場所になります。そのため、この時期は、妊娠するための準備期間と言えます。

排卵が起こると、分泌期が始まります。分泌期は、エストロゲンに加えて、「プロゲステロン」と呼ばれる女性ホルモンも放出されます。そのため、この時期は、女性ホルモンが多く出される期間になります。

プロゲステロンは、子宮内膜をさらに受精卵が着床しやすい状態に作り変えます。この時期に受精し、受精卵が子宮内膜に着床すると、妊娠することになります。

もし、受精卵の着床が起こらなかった場合、エストロゲンとプロゲステロンの分泌は低下し、子宮内膜は剥がれ落ち、出血として現れます。これがいわゆる生理であり、この時期を月経期といいます。

生理には、このようなサイクルがあります。

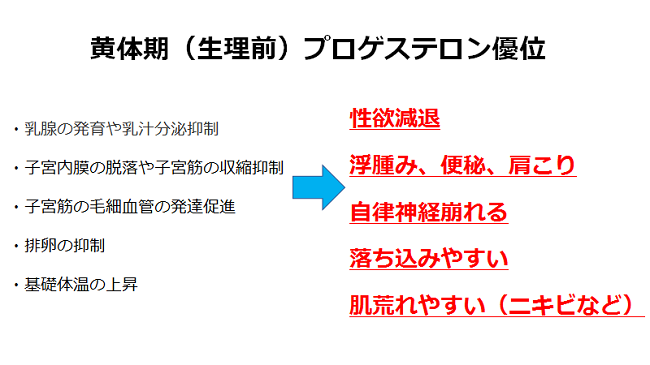

月経周期における体の変化

女性の体には、月経周期ごとに特有の変化が起こります。この変化は、主にエストロゲンとプロゲステロンの作用によるものであり、さまざまな症状に関係します。

増殖期では、エストロゲンの分泌が多くなります。エストロゲンには、子宮内膜を肥厚させたり、基礎体温を低下させたりする作用があります。そのため、この時期は基礎体温が低くなっており、体が冷えやすい期間といえます。

一方、分泌期は、プロゲステロンの分泌が盛んになります。プロゲストロンには、エストロゲンと同様に子宮内膜を肥厚させる作用のほかに、基礎体温を上昇させる働きがあります。そのため、この時期は基礎体温が高い期間になります。

基礎体温とは、「食事や活動などの、体温に影響するような諸条件を避けて測定した体温」を指します。そのため、基礎体温には「基礎代謝」のみが反映されます。基礎体温を測る場合、一定時間(4~5時間)以上の睡眠後、起床してすぐの安静な状態で測定することが大切です。

先ほど述べたように、月経がある場合、基礎体温は「低温相」と「高温相」の2相性を示します。この体温変化が、体のダルさや、精神的な不安など、さまざまな体の変化を作り出します。

以上のように、月経周期は、主にエストロゲンとプロゲステロンの2つの女性ホルモンによって作られます。そして、これら2つのホルモンのバランスによって、女性の体にはさまざまな変化が起こります。これらを知っておくことで、日によって起こる体の違いを理解できるようになります。