あなたは「頑張ってダイエットをしているのになかなか痩せない……」という悩みを抱えていないでしょうか?

ダイエットに失敗するのは、「カロリー制限」などの間違ったダイエット方法を行っていることが原因です。体重の増減を調整しているのはカロリーではなくホルモンであるため、ダイエットで成功するためには、カロリー制限ではなくホルモンコントロールが重要になります。

そして、体重の増減に関わるホルモンをコントロールするためには「糖質制限」が欠かせません。つまり、痩せるためには、食事から糖質(炭水化物)を減らすことが必須になります。

ただ、このような「ホルモンによる体重のコントロール」について理解した上で糖質制限を実践しても、ダイエットに失敗する可能性もあります。

そうした場合には、主に「糖質制限の失敗」「インスリン抵抗性」「レプチン抵抗性」「基礎代謝量の低下」「ストレス・睡眠不足」という5つに原因があります。そのため、ダイエットをしてもダイエットに失敗している人は、これら5つの原因と解消法について理解しておくことが大切です。

そこで今回は「ダイエットで失敗する理由と解消法」について解説します。

ダイエットで失敗する理由と解消法のまとめ

・ダイエットで失敗しないためには糖質制限が必須

・糖質制限で失敗する理由には「副腎疲労症候群」「肝臓疾患」「栄養不足」の3つが挙げられる

・糖質制限をしたのにダイエットで失敗する理由には「インスリン抵抗性」「レプチン抵抗性」「基礎代謝量低下」「ストレス・睡眠不足」の4つが挙げられる

・副腎疲労や肝臓がある人は、まずはこれらの問題を解消しなければいけない

・栄養不足の人は、足りない栄養素を意識して補う必要がある

・インスリン抵抗性がある人には、間欠的ファスティングが有効

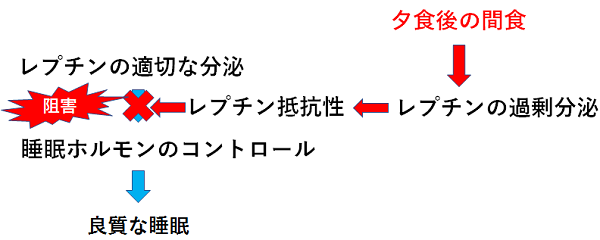

・レプチン抵抗性がある人は、オメガ6系脂肪酸やトランス脂肪酸を避けて、夕食後の間食をしないようにする

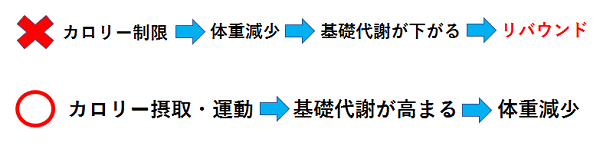

・基礎代謝が低下している人は、カロリー摂取量を増やしたり、運動を取り入れたりする

・ストレス、睡眠不足がある人は、ストレスケアと睡眠時間の確保を優先する

ダイエットで失敗しないためには糖質制限が必須

まず前提として、健康的に痩せるためには「カロリー制限ではなくホルモンコントロールが大切である」ということを理解しておくようにしてください。こうした認識がないと、健康的に痩せることは難しいです。

そして、ホルモンコントロールのためには、食事で摂取する糖質量を抑えることが基本になります。糖質(炭水化物)が、肥満を促すホルモンである「インスリン」の分泌を促すためです。

通常、食事での糖質制限が上手くいけば、体重はどんどん落ちていきます(適正状態に戻ります)。ただ中には「糖質制限が上手くいかない人」や「糖質制限を行っているにも関わらずに痩せない」という人も存在します。

「頑張って糖質を制限したのに痩せない……」という経験は、「ダイエットに失敗 → ダイエットをしても無駄 → 精神的な落ち込み → 過食 → 肥満、病気 → ダイエットを試みる → ダイエットに失敗……」という悪循環を招くことにつながります。

おそらく、ダイエットで失敗している人のほとんどは、このようなダイエットの悪循環を経験しているはずです。

こうしたことを避けるためにも、ダイエットで失敗する主な原因について理解しておくようにしましょう。

<関連記事>

・cate25/en624.html”>カロリー制限によるダイエットを避けるべき理由

糖質制限(炭水化物抜き)で失敗する理由

健康的に痩せるためには糖質制限が欠かせません。厳格な糖質制限をする必要はありませんが、ある程度糖質の摂取量を減らす必要があります。ただ、糖質制限がスムーズに行えない人は多いです。

特に「糖質量を制限すると体の調子が悪くなる」「どうしても甘いものが止められない」といった2つの問題は、多くの人が糖質制限で失敗する理由になります。

もちろん、糖質を止められないことには意志の弱さも関係しています。糖質には、麻薬やギャンブルと同じように強い依存性があるためです。そのため、半端な気持ちで糖質制限をすると失敗します。

そうはいっても、糖質制限で失敗する人のほとんどは、意志の問題ではなく他に原因があります。そのことを理解しておけば、糖質制限をスムーズに行えるようになるのです。

そして、糖質制限を妨げる要因として、主に「副腎疲労症候群」「肝臓疾患」「栄養不足」の3つが挙げられます。

副腎疲労症候群

副腎疲労症候群とは、「腎臓」の上に位置する「副腎(ふくじん)」と呼ばれる器官が疲労して、適切に働かなくなる病気です。副腎からは、血糖値(血液中の糖分量)をコントロールするために必要なホルモンが分泌されているため、副腎疲労症候群になると血糖値が保たれにくくなるのです。

糖質制限中は、食事で摂取した炭水化物からではなく、体内で作られる糖分によって血糖値が維持されています。こうした体の仕組みは「糖新生」と呼ばれます。

一般的に、食事で炭水化物を摂取しなければ、血糖値は維持できないと認識されています。しかし実際には、体に必要な血糖値を保っているのは、食事から摂る糖分ではなく主に糖新生なのです。

そして、糖新生が行われるために欠かせないのが、副腎で作られる「コルチゾール」と呼ばれるホルモンになります。コルチゾールが分泌されることで糖新生が起こり、血糖値が維持されるのです。

その一方で、副腎疲労症候群によってコルチゾールが分泌されないと糖新生が起こらないため、血糖値が保たれなくなります。そうなると、食事から糖質を摂取しなければ、血糖値が維持できないのです。つまり、副腎疲労症候群の人が糖質制限をすると、低血糖状態になります。

こうしたことから、副腎疲労症候群の人は糖質制限をすると「足に力が入りにくくなる」「頭がボーっとする」「手先が冷える」といった不調が出現するため、糖質制限に失敗するのです。

以下に、副腎疲労症候群の原因と症状についてまとめます。

| 副腎疲労症候群の原因 | 副腎疲労症候群の症状 |

|---|---|

|

・感染症 ・精神的なストレス ・過剰な運動、労働 ・食生活の乱れ(過剰な糖質、アルコール、カフェイン摂取) ・睡眠不足 ・怪我 |

・目覚めが悪い、朝起きられない ・疲れが取れない、寝ても疲労感がある ・塩辛いものを食べたくなる ・やる気が起こらない ・性欲がなくなる ・ちょっとしたストレスに対応できなくなる ・病気や怪我がなかなか治らない ・立ちくらみがする ・PMS(月経前症候群)が強く出る ・頭がボーっとする ・記憶力が悪くなる ・昼過ぎから調子が悪くなり、夕食後に元気になる |

以上の原因や症状に思い当たる人は、副腎疲労症候群を疑うようにしましょう。

<関連記事>

・糖新生は肝臓で起こっています。そのため、肝臓疾患があって肝臓が適切に働いていないと、糖新生が適切に行われなくなるのです。こうしたことから、肝臓疾患をもっている人が糖質制限をすると、副腎疲労症候群と同じように低血糖を招くことになります。

また、病気の診断を受けていなくても、アルコールをよく飲む人や、お酒を大量に飲んだ翌日などは、肝臓が上手く働かず糖新生が起こりにくくなっています。

このような理由から、肝臓が上手く働いていない状態にある人は、糖質制限を行うと不調が出現して失敗することになるのです。

<関連記事>

・糖質の代わりに脂質が体を動かすエネルギー源となります。つまり、糖質制限をした上に脂質の摂取量も少なくなると、エネルギー不足となり「倦怠感」「脱力感」「ふらつき」「頭重感」「手足の冷え」といった不調が出現することになるのです。

また脂質に加えてタンパク質は、ダイエットの成功に欠かせないホルモンを作る原料になります。そのため、脂質やタンパク質の摂取量が足りていないと、ホルモンバランスが崩れてしまうのです。

その結果、痩せにくくなったり、さまざまな不調が現れることになります。

さらに、脂肪を燃焼させてエネルギーを作り出すためには、たくさんの栄養素が必要です。

例えば、鉄や亜鉛、ビタミンB群は、脂肪の燃焼に欠かせない栄養素になります。これらの栄養素が足りていないと、脂肪が上手くエネルギーに変換されないため、エネルギー不足となってしまうのです。

こうしたことからも、糖質制限中は特に栄養不足に注意するようにしましょう。

以下に、ダイエット中に不足しがちな栄養素と栄養不足で生じる症状、摂取すべき食品についてまとめます。

| 栄養素 | 栄養不足で生じる症状 | 摂取すべき食品 |

|---|---|---|

| 脂質 |

・倦怠感、体力低下、脱力感 ・乾燥肌 ・イライラ、集中力の低下 ・低体温 |

バター、アボカド、種子類(アーモンドなど)、オリーブオイル、青魚(サバ、サンマ、いわしなど) |

| タンパク質 |

・倦怠感、体力低下 ・髪質の低下(髪のパサつきなど) ・爪の不調(伸びが遅い、割れやすい、変形している) ・イライラ、集中力の低下 |

魚介類、肉類、卵、大豆 |

| 鉄 |

・集中力低下 ・頭痛、吐き気、めまい ・筋力低下、脱力感、倦怠感 ・息切れ、同期、頻脈 ・眼瞼結膜(まぶたの裏側)、唇、爪、顔面の蒼白 |

レバー、貝類、ほうれん草、海苔、きなこ、ひじき、小松菜 |

| 亜鉛 |

・味覚障害 ・皮膚の乾燥 ・脱毛 ・性欲低下 ・貧血 ・イライラ、集中力の低下 ・耳鳴り、聴力障害 |

カキ、煮干し、豚レバー、卵黄、大豆製品、チーズ |

| ビタミンB群 |

・脱力、倦怠感、体力低下 (ビタミンB1,2) ・イライラ、集中力低下 (ビタミンB1、12) ・食欲不振 (ビタミンB1,12) ・ふらつき、めまい (ビタミンB6,12) ・口内炎、肌荒れ (ビタミンB2、6) ・毛髪トラブル (ビタミンB2) ・手足の痺れ (ビタミンB1、6,12) ・貧血 (ビタミンB6,12) ・けいれん (ビタミンB6,12) |

・ビタミンB1 豚肉、たらこ、ウナギ、玄米、全粒粉、大豆 ・ビタミンB2 レバー(牛、豚、鳥)、ウナギ、納豆、卵、モロヘイヤ ・ビタミンB6 レバー(牛、豚)、鳥ササミ、マグロ、かつお、バナナ ・ビタミンB12 レバー(牛、豚、鳥)、サンマ、シジミ、アサリ、カキ、ハマグリ |

糖質制限中には、以上に挙げた栄養素の不足には特に注意してください。

糖質制限をしたのにダイエットに失敗する理由

ここまで述べたように、糖質制限が上手くいかないのには理由があります。ただ、糖質制限を行っているにもダイエットに失敗する人が存在するのは事実です。

当然、糖質制限を実施しても体重が減らないことにも、いくつかの理由があります。

そして、糖質制限を厳格に行っているにも関わらず体重が減らない人は「インスリン抵抗性」「レプチン抵抗性」「基礎代謝量の低下」「ストレス・睡眠不足」の4つを疑うようにしましょう。

インスリン抵抗性

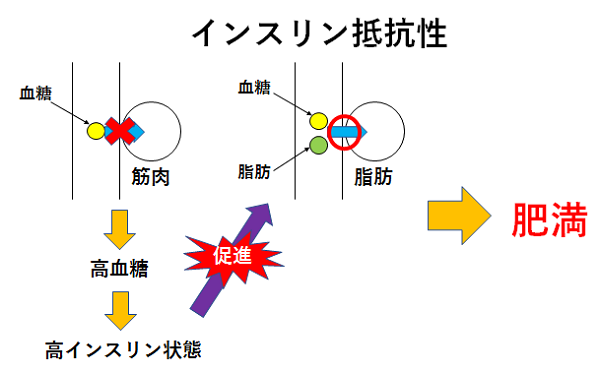

インスリン抵抗性とは、肥満の原因であるインスリンが効きにくくなっている状態を指します。つまり、「インスリンが分泌されているにも関わらず適切に働いてくれない」といった状況です。

一見すると「肥満を招くインスリンが働きにくのであれば、太りにくくなるのではないのか?」と思えるかもしれません。しかし実際には、インスリン抵抗性になると太りやすくなる可能性があるのです。

・インスリン抵抗性は高インスリン状態を招く

インスリンは主に脂肪と筋肉、肝臓、脳に作用します。インスリンが脂肪に働きかけると、血液中の糖分や脂肪を脂肪細胞に取り込んで脂肪細胞を肥大化させます。つまり、肥満を招くということです。

その一方で、インスリンが筋肉に対して働きかけると、血液中の糖分が筋肉へ取り込まれて筋肉を動かすエネルギー源となります。その結果、太ることなく血糖値が落ち着くことになるのです。

このように、インスリンは脂肪や筋肉などに働きかけて血糖値を下げます。

通常、食事などによって血糖値が高くなると、すぐにインスリンが分泌されて血糖値が下がります。高血糖(血糖値が高い)状態は、動脈硬化(血管が硬くなる病気)などを招く原因となるため、体にとって好ましくないのです。

インスリン抵抗性がない場合には、筋肉や脂肪に血糖が取り込まれるため、速やかに血糖値は落ち着きます。そうなると、血糖値の低下に伴ってインスリンの分泌も減ります。

それに対して、インスリン抵抗性があるとインスリンが作用しないため、血糖値が高い状態が維持されます。そうしたとき、体はどうにかして血糖値を下げようとして、どんどんインスリンを分泌します。

その結果、「血糖値上昇 → インスリン分泌 → インスリン抵抗性(血糖値下がらない) → インスリン分泌 → 高インスリン状態」というように、体内にインスリンが大量に発生した(高インスリン)状態となってしまうのです。

そして問題であるのは、インスリン抵抗性が先に生じるのが、主に肝臓と筋肉であるということです。

そのため、インスリン抵抗性となると、肝臓や筋肉に糖分が取り込まれないため、血糖値が下がらずにインスリンが大量に分泌されます。その一方で、脂肪にはインスリンが作用してどんどん脂肪の蓄積を促すのです。その結果、体重が増えることになります。

脂肪では、限界まで脂肪が蓄積されると、インスリン抵抗性が生じて脂肪を取りこまないようになります。

このように、インスリン抵抗性が生じると、高インスリン状態となってどんどん太りやすくなります。

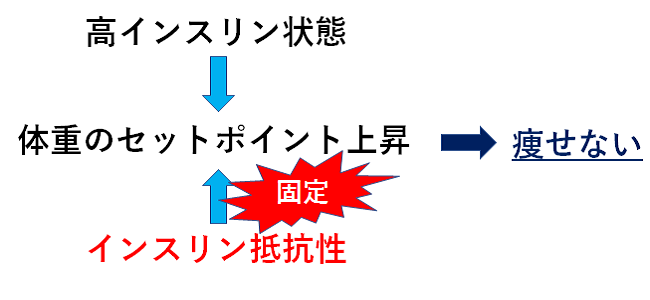

・インスリン抵抗性は脳に作用して痩せにくくする

また、インスリン抵抗性は高インスリン状態を招くだけでなく、脳に作用することで体重の「セットポイント」を変えて痩せにくくします。セットポイントとは自動で体重を調整してくれる機能です。

人間の体内では、「今は○○キロが適正体重である」というように、体重の設定が行われています。こうした設定されている体重のことを、セットポイントといいます。

セットポイントは脳内で管理されており、セットポイント以上に体重が増えると、脳から体重を減らすような指令が出されます。そして、代謝が高まったり、食欲が抑えられたりすることでセットポイント値まで体重が減るのです。

つまり、「セットポイントの値に体重が維持されるような仕組み」が体には備わっているのです。そのため、基本的にはセットポイント以上に体重が増えることはありません。

例えば、あなたのセットポイントが60キロに設定されているとします。そうした場合に、もし仮に食べ過ぎて一時的に体重が62キロまで増えても、すぐにセットポイントである60キロまで戻ります。体が代謝を高めたり、食欲を落としたりすることで体重をコントロールするのです。

同じように、セットポイントを下回ったときには、代謝が抑えられたり、食欲が増進したりすることで体重は増加します。つまり、体重の増減はセットポイントにかかっているといえます。

そして、大量のインスリンが脳へ達すると、体重のセットポイントが高められるのです。さらに、高インスリンの状態が持続すると、セットポイントが高い値で固定されます。その結果、セットポイントが高い値から変動しなくなり、痩せにくくなるのです。

このように、インスリン抵抗性によってセットポイントが固定しなくなると、どれだけ頑張っても痩せることができません。

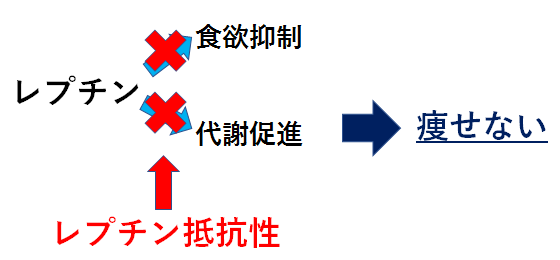

レプチン抵抗性

レプチン抵抗性とは、インスリン抵抗性と同じように「レプチンが効きにくい状態」をいいます。レプチンとは脂肪細胞で作られるホルモンであり、脂肪の燃焼を促進したり、食欲を抑えたりする役割をもつホルモンです。

そのため、レプチン抵抗性になると脂肪が燃焼されにくくなったり、食欲を抑えられなくなったりします。その結果、糖質制限をしても痩せなくなるのです。

以下のような症状がある場合には、レプチン抵抗性を疑うようにしましょう。

・体重の問題(過体重、低体重)

・過剰な食欲

・食べ物への渇望

・ストレス、気分の不安定性

・疲労、不眠

・高トリグリセリド、高コレステロール、高血糖

・アレルギー、食品過敏性

・生殖機能異常

このようにレプチン抵抗性も、インスリン抵抗性と同じように痩せにくい体質を作ることになるのです。

基礎代謝の低下

基礎代謝が落ちている人も、糖質制限をしても痩せにくくなっています。基礎代謝とは、心臓の活動や呼吸などによって消費されるエネルギー量であり、1日中横になっていても消費されるエネルギーです。基礎代謝が低いと、消費されるエネルギー量が少なくなるため、体の脂肪がなかなか燃焼されないのです。

こうした基礎代謝が低下してしまっている状況は、特に極端なカロリー制限をしている人に起こります。

カロリー制限をすると、体は摂取したカロリー量に合わせて消費するカロリー量を調整します。例えば、基礎代謝が2000キロカロリーである人が、食事で1000キロカロリーしか摂取しなかったとします。そうした場合、摂取カロリー量である1000キロカロリーに近づくように基礎代謝をどんどん落として、自然と摂取したカロリー量で生命を維持できるようになるのです。

このような状態にある人は、いくら糖質制限をしてインスリン分泌を抑えても痩せません。

基礎代謝量は、一般家庭で使用されている体重計で計ることができます。そのため、糖質制限をしても痩せず、なおかつ基礎代謝(+筋肉量)が落ちている人は、基礎代謝の問題で痩せにくくなっている可能性が高いといえます。

<関連記事>

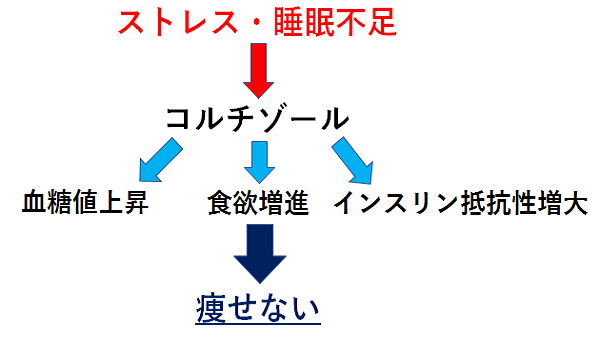

・コルチゾール」の分泌を促すためです。

すでに述べたように、コルチゾールとは「副腎」と呼ばれる腎臓の上に位置する器官で作られるホルモンになります。抗ストレスホルモンとも呼ばれ、ストレスに抵抗するための反応を引き起こすホルモンです。

例えば、森の中で熊に遭遇したときには、急いで逃げなければいけません。そして、逃げるためには筋肉のエネルギーである糖分が大量に必要になります。こうした緊急事態のときに、血糖値を高めるために分泌されるのがコルチゾールです。つまり、ストレスや睡眠不足になると、コルチゾールによって血糖値が上昇するのです。

また、その他にもコルチゾールには食欲を増進させたり、インスリン抵抗性を高めたりする作用があります。

こうしたことから、ストレスや睡眠不足になると、食事で糖質を摂らなくても痩せないのです。

ダイエットで失敗する原因への対処法

ここまで述べたように、ダイエットに失敗する原因は、主に「糖質制限の失敗」「インスリン抵抗性」「レプチン抵抗性」「基礎代謝量の低下」「ストレス・睡眠不足」という5つです。それでは、これらの問題を抱えている場合には、具体的にどのような対処をとれば良いのでしょうか?

以下に、ダイエットで失敗する原因への対処法について、それぞれの問題に対して具体的に解説します。

糖質制限に失敗する人の対処法

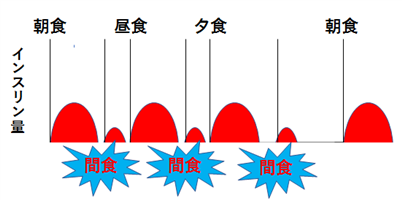

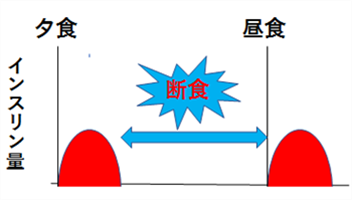

すでに述べたように、糖質制限に失敗する理由は、副腎疲労症候群や肝臓疾患、栄養不足が挙げられます。 すでに述べたように、インスリン抵抗性によって体重のセットポイントに問題が起こっていることが原因で痩せない人も多く存在します。体重をコントロールしているセットポイントが高い値で固定されているため、いくら食事制限をしても痩せないのです。 その一方で、おやつなどの間食をすると、以下のように1日中インスリンにさらされていることになるのです。 こうしたことを避けるためにも、まずは3食以外の間食を避けるようにすることが大切です。また、間食を抜いてもなかなか痩せない場合には、以下のように朝食を抜くなどの「ファスティング(断食)」をすることも有効になります。 どうしても間食がしたい場合には、ブラックコーヒーやハーブティー、緑茶などの飲み物を上手く活用するようにしましょう。 睡眠の質が悪くなると、レプチンの分泌が適切に行われなくなるため、レプチン抵抗性がさらに悪化します。またすでに述べたように、眠りの質が低下することはコルチゾールの分泌を促すことで、肥満を促進させるのです。 糖質制限をしても痩せず、基礎代謝量と筋肉量が低い人は、基礎代謝の低下が原因で痩せにくくなっている可能性が高いです。そうした場合には、まずは体重を減らすことではなく、基礎代謝量を上げることが大切になります。 ストレスや睡眠不足が原因で痩せにくくなっている人は、当然ですがストレスケアや睡眠時間の確保が必須になります。

これらの問題があると、糖質制限によって血糖値がコントロールできなかったり、エネルギー不足で不調が起こったり(栄養不足、脂質代謝がスムーズに行われない)するのです。その結果、糖質制限を断念することになります。

・副腎疲労症候群、肝臓疾患によって血糖コントロールに問題がある

当然、副腎疲労症候群や肝臓疾患などがある場合には、それらの病気を治療することが大切です。

また、こうした病気をもっているために糖質制限をすると低血糖症になる人は「複合炭水化物」を摂って血糖値をコントロールするようにしましょう。

例えば、糖質といっても砂糖や小麦粉、白米などは「単純炭水化物」と呼ばれ、血糖値を急激に上げやすい食品です。その一方で、玄米やイモ類、根菜類などは複合炭水化物といわれ、血糖値を比較的緩やかに上昇させます。これは、複合炭水化物が糖質だけでなく、食物繊維などの栄養素を豊富に含んでいるためです。

そのため、副腎疲労症候群や肝臓疾患などで厳格な糖質制限が難しい人は、こうした複合炭水化物を上手く活用して「血糖値が上がり過ぎず下がり過ぎない」という状態にコントロールできるようにしましょう。

<関連記事>

・

栄養素

栄養不足で生じる症状

摂取すべき食品

脂質

・倦怠感、体力低下、脱力感

・乾燥肌

・イライラ、集中力の低下

・低体温

バター、アボカド、種子類(アーモンドなど)、オリーブオイル、青魚(サバ、サンマ、いわしなど)

タンパク質

・倦怠感、体力低下

・髪質の低下(髪のパサつきなど)

・爪の不調(伸びが遅い、割れやすい、変形している)

・イライラ、集中力の低下

魚介類、肉類、卵、大豆

鉄

・集中力低下

・頭痛、吐き気、めまい

・筋力低下、脱力感、倦怠感

・息切れ、同期、頻脈

・眼瞼結膜(まぶたの裏側)、唇、爪、顔面の蒼白

レバー、貝類、ほうれん草、海苔、きなこ、ひじき、小松菜

亜鉛

・味覚障害

・皮膚の乾燥

・脱毛

・性欲低下

・貧血

・イライラ、集中力の低下

・耳鳴り、聴力障害

カキ、煮干し、豚レバー、卵黄、大豆製品、チーズ

ビタミンB群

・脱力、倦怠感、体力低下

(ビタミンB1,2)

・イライラ、集中力低下

(ビタミンB1、12)

・食欲不振

(ビタミンB1,12)

・ふらつき、めまい

(ビタミンB6,12)

・口内炎、肌荒れ

(ビタミンB2、6)

・毛髪トラブル

(ビタミンB2)

・手足の痺れ

(ビタミンB1、6,12)

・貧血

(ビタミンB6,12)

・けいれん

(ビタミンB6,12)

・ビタミンB1

豚肉、たらこ、ウナギ、玄米、全粒粉、大豆

・ビタミンB2

レバー(牛、豚、鳥)、ウナギ、納豆、卵、モロヘイヤ

・ビタミンB6

レバー(牛、豚)、鳥ササミ、マグロ、かつお、バナナ

・ビタミンB12

レバー(牛、豚、鳥)、サンマ、シジミ、アサリ、カキ、ハマグリ

栄養素が足りないことが原因でエネルギー不足や不調が出現している人は、以上に記した食品を積極的に摂るようにしましょう。もちろん、食品で補えない分はサプリメントなどを活用することも有効です。

<関連記事>

・糖質の害について理解するようにしましょう。「糖質がいかに体に対して悪い影響を与えるか?」ということを認識して、糖質を摂る気持ちを抑えます。

そして最も大事なことは、家の中から甘いものを無くすようにすることです。

そうはいっても、糖質が含まれている食品や食料品を全て捨てることには、抵抗がある人が多いと思います。そのため、まずはお菓子類を無くすようにしましょう。現在あるお菓子類は全て処分して、今後は買わないようにします。

もちろん、お菓子に含まれている砂糖や小麦粉は依存性が強いため、糖質制限を始めた最初の頃は「辛い」と感じるかもしれません。ただ、糖質制限を続けていると、体調が良くなって糖質を欲さなくなります。

もし甘いものが食べたくなった場合には、「アーモンド」や「カシューナッツ」などのナッツ類を食べることをおススメします。どうしても我慢できない場合には、こうした砂糖などで味付けがされていない自然の甘さでごまかすことも一つの有効な手段です。

このように、糖質に依存している人は、まずは糖質への依存を断たなければいけません。

<関連記事>

・cate39/en487.html”>糖質が体に与える影響:インスリン過剰分泌、糖化インスリン抵抗性が疑われる人

特に「肥満期間が長く、糖質制限をしても痩せない」という人は、インスリン抵抗性が影響している可能性が大きいといえます。

こうしたインスリン抵抗性の問題が疑われる場合には、「糖質量の制限」「間食の制限・ファスティング」「運動」という3つの対処を実践するようにしましょう。

・糖質量の制限

インスリン抵抗性が作られる原因の一つは、過剰にインスリンが分泌されていることです。インスリンは、主に糖質を摂取して血糖値が高くなると、血糖値が上昇した分だけ作られます。

体内に大量のインスリンが存在するような状態になると、体がインスリンに慣れてしまい、インスリン抵抗性の状態となります。

こうしたことを避けるためにも、まずは糖質の摂取量を減らしてインスリンの分泌量を抑えることが大切です。

・間食の制限、ファスティング

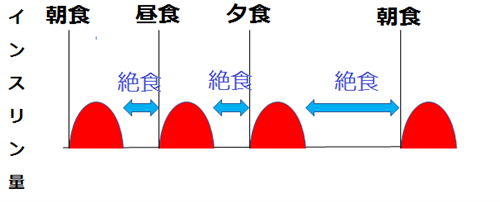

また、インスリン抵抗性ができるためには、インスリンの分泌量だけでなく「分泌時間」もポイントになります。つまり、長い時間インスリンにさらされていることもインスリン抵抗性を作る原因となるのです。

例えば、朝食と昼食、夕食の3回しか糖質を摂取しない場合には、以下のようにインスリンに暴露されていない時間ができます。

また、「糖質が含まれていないタンパク質豊富な食品なら間食しても大丈夫だろう」と考える人は多いです。しかし実際には、タンパク質もインスリンの分泌を促します。そのため、タンパク質がたくさん含まれている食品も間食しないように注意してください。

ちなみに、生クリームなどの脂質が主成分である食品であれば、インスリンの分泌は最小限になるため、食べてもほとんど問題となりません。

<関連記事>

・運動して筋肉を使うことは、筋肉におけるインスリン抵抗性を改善することにつながります。

インスリンが血液中から筋肉内への糖分の取り込みを促すのと同じように、筋肉の収縮も糖分の血液中から筋肉への移動をスムーズにするのです。つまり、運動には筋肉におけるインスリン抵抗性を解消する効果があるといえます。

具体的には、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動であれば、30分程度継続することで筋肉への糖分の取り込みが促されます。

こうしたことからも、運動はインスリン抵抗性を解消するための有効な一手段だといえます。

<関連記事>

・炎症」が挙げられます。炎症とは、体が傷ついた後、治るまでに生じる反応です。具体的には、炎症が起こると「発熱(熱をもつ)」「腫脹(腫れる)」「発赤(赤くなる)」といった症状が現れます。

体内での炎症は、レプチン抵抗性を招く原因となることが明らかになっています。そのため、体内で炎症が起こることを避けたり、炎症を抑えるような対策をしたりすることは、レプチン抵抗性を改善することにつながるのです。

例えば、糖質は炎症を招く原因であるため、糖質の摂取を制限することは炎症の発生を予防することになります。また同じように、サラダ油などの植物性油に含まれている脂肪である「オメガ6系脂肪酸」、マーガリンなどに入っている「トランス脂肪酸」も、炎症を強める食品だといえます。

つまり、糖質やオメガ6系脂肪酸、トランス脂肪酸を避けることは、レプチン抵抗性の解消に有効です。

さらに、「抗酸化物質」と呼ばれる、細胞の老化現象である「酸化」を抑える食品を摂ることも、炎症を抑えてレプチン抵抗性の解消につながります。酸化は炎症を招く原因となるためです。

例えば、赤ワインやコーヒーに含まれている「ポリフェノール」、野菜や果物に豊富に入っているビタミンA、ビタミンCは抗酸化物質になります。

そのため、こうした抗酸化物質を摂取することも、レプチン抵抗性を解消するための有効な手段だといえます。

このように、レプチン抵抗性が疑われる場合には、炎症を避けるように意識しましょう。

・夕食後から就寝までに間食をしない

レプチン抵抗性を解消するためには、特に夕食後から就寝までの時間に間食をしないことが大切になります。夕食後に間食をすると、レプチンが過剰に分泌されてしまうため、レプチン抵抗性が作られます。

さらに、レプチン抵抗性が生じると、良質な睡眠が妨げられるのです。

レプチンは良質な睡眠に欠かせないホルモン(メラトニン、甲状腺ホルモン、成長ホルモン、性ホルモン)のバランスを調整する役割があります。間食によってレプチンの分泌が刺激されてレプチン抵抗性が作られると、睡眠に関わるホルモンのバランスが崩れてしまうのです。

その結果、睡眠の質が悪くなります。

このように、レプチン抵抗性を解消するためには、夕食後から就寝までの間食を避けるようにしなければいけません。代謝の低下が疑われる人

基礎代謝を上げるためには、食事から十分なカロリーを摂取することが欠かせません。カロリー制限をすると、カロリーを制限した分だけ代謝が落ちてしまうためです。

そうしたことを避けるためにも、まずは食事から十分なカロリー量を摂取するようにしましょう。また、基礎代謝を高めるためには、ある程度の運動をすることも大切です。そのため、カロリー摂取と適度な運動を行うようにしてください。

もちろん、食事でカロリーを摂取するといっても糖質の摂取は避けるべきです。タンパク質と脂質でカロリー量を増やすことが基本になります。

またこのときには、体重の増減ではなく基礎代謝や筋肉量の変化を確認するようにしましょう。

この時期におけるベストな反応は「体重が変わらず基礎代謝と筋肉量が増える」という反応です。ただ、このときには少々体重が増えても、基礎代謝と筋肉量が高くなっていれば問題ありません。

このように、基礎代謝が低下している場合には、まずはカロリー摂取と適度な運動で基礎代謝量を上げることが大切です。そして、基礎代謝量が高まった状態で糖質制限をしていれば、基本的には自然と痩せるようになります。

ストレス・睡眠不足が疑われる人

例えば、ストレスを緩和するためには、有酸素運動やピラティス、ヨガなどの運動をすることは有効です。また、趣味に打ち込むこともストレスを解消することにつながります。

睡眠に関しては、日中に眠気が起こらない程度の睡眠時間を確保するようにしましょう。

このように、過剰なストレスや睡眠不足が疑われる場合には、ストレスケアと睡眠時間の確保をすることが大切です。

<関連記事>

・cate33/en609.html”>睡眠不足は太る原因となる?睡眠とダイエットの関係性

今回述べたように、ダイエットで失敗する人は「糖質制限が上手くいかない」もしくは「インスリン抵抗性などの糖質制限をしても痩せない原因がある」という2つのパターンが考えられます。

ダイエットをしてもなかなか痩せない場合には、まずは痩せない原因を突き止めることが大切です。あなたが痩せない原因を見つけて解消することができれば、ダイエットで成功できるようになります。